方世玉十四岁成名二十四岁就死了?方世玉是怎么死的?

我们国家是世界上四大文明古国之一,拥有着悠久的历史,是唯一一个未曾中断过历史的国家。在悠久历史和文化中,包含着大量的历史事件、故事、人物和文化,这些都是宝贵文化遗产。今天,想要为您讲述的是方世玉十四岁成名二十四岁就死了?方世玉是怎么死的?的相关内容。

在历史上,从小便经过苦练,长大之后成为了武学奇才的人还真是不少。但是即便是年幼就开始训练,大多数也要等到20多岁才会有所作为,得以声名远扬。然有一个人却是个例外,这个人就是历史上杰出的武学奇才方世玉。满月便经受母亲的各种训练,年幼街头斗殴,十四岁便成名,但却又在二十四岁那年因跟人打斗而被踢到肛门而亡了。

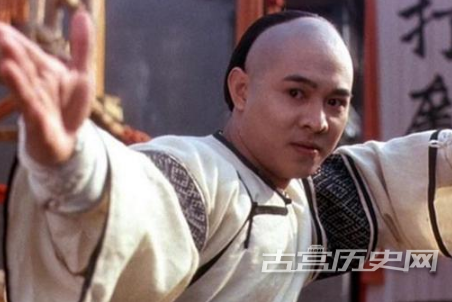

现代有许多相关于方世玉的电影,基本上是由演员李连杰所饰演。其角色武艺高强,既仗义又搞笑,是一个助人为乐的英雄的同时,也是一个“小滑头”,着实是讨人喜欢。但是,你可知道,这不是真正的方世玉,历史上的方世玉二十四岁便因跟人打斗而亡了。下面来介绍一下历史上的方世玉。

方世玉,乾隆年间人,祖籍广东肇庆,父亲方德是丝绸商人,其为方德与第二个妻子苗翠花所生。

方德白天是肇庆一个贩卖丝绸的商人,暗地里却是个“反清复明”的义士,属于少林派的堂主。而苗翠花为“少林五老”中苗显的女儿,自小武艺精湛,有“一代侠女”之称。有了两个少林门派的父母,于是方世玉后来也入了少林门派。

据史料记载,方世玉性情刚烈,自幼就横行乡里,喜欢与其他孩子们打斗。十几岁时,方世玉被父亲方德送到少林派学艺,在后来少林十虎排名中,洪熙官排名第一,其中方世玉名列第二位,不单是因为武功高强,而且本性好勇斗狠。

虽然身形矮胖,但仗着一身不怕打的功夫,每次斗殴时都冲锋在前,两位兄长在打斗中都难免受伤,却只有方世玉安然无恙。

据《圣朝鼎盛万年青》记载:“遵他父遗训,将孩儿世玉自满月起,先用铁醋药水浑身先洗,次用竹板柴枝铁条,层层换扎,使其周身筋络骨节血肉,坚实如铁,自小苦练到三岁时,头戴铁帽,脚着铁靴学跳……六岁扎马步,七岁开拳脚,埋庄柱……至十四岁,十八般武艺,件件皆通,力大无穷,周身盘筋露骨,坚实如铁,性情又烈,专打不平。

由于从小便经过母亲苗翠花的各种训练,导致长大后方世玉变得呆头呆脑,也不怎样风流倜傥,就是像个铁桶,头硬如铜,筋骨如铁,皮肉似钢,倒是经得起各种拳打脚踢。

因此,方德每次出门办货都必然要带着方世玉,一来怕他又被别人叫去打架,跟在身边能教教他生意算术啥的。二来对苗翠花也不放心,生怕回来后这傻小子又被他妈妈用奇怪的办法训练。就这样方德就带着方世玉到杭州办货,没想到方世玉在街上正好遇到武当派的雷老虎在摆擂台。

看到擂台两边写上“拳打广东全省,脚踢苏杭二州”对联,方世玉大怒上台比武。方世玉在广东的名声还很大,但奈何雷老虎没去过广东,并不知道方世玉皮肉的厉害。更让人没想到,方世玉在街上混了好几年,虽然姿势不好看,可学得招招都挺狠毒,居然没两下就把雷老虎打得一命呜呼了。当年他才十四岁,也因为杀了恶霸雷老虎而声名远扬。

然而,当时江湖上已俨然形成截然对立的两大民间团体,即以维护“反清复明”为己任的少林,和具有官方背景,以维护“正统”为己任的武当。而雷老虎的岳父李巴山为武当派堂主,也是清朝文渊阁大学士陈文耀的侍卫使。因此方世玉在击杀雷老虎之后,赶忙通知父亲,赶回广东。

之后武当和少林之间便展开了大规模的争斗。

然而,官府聚集几千名清兵开进广州,名义上是镇压少林和武当的火并,实际上是协助武当派攻打少林派。

据《乾隆下江南》中记载,方世玉真正的死因是在少林武当大火并中,与五枚对打,战到第三十回合,被五枚“一脚踢中股道罩门,当时就爬不起来了”,股道就是肛门。

所谓股道罩门就相当于一个练家子的一个弱点,而方世玉由于太过强势而被针对,甚至查出了他的罩门所在,而他也因为被踢中了罩门而惨死。当年他方才二十四岁。

以上就是有关方世玉十四岁成名二十四岁就死了?方世玉是怎么死的?内容的全部了,想要了解更多有关的历史趣闻故事、历史人物和历史文化相关文章的话,就请持续关注古宫历史网。

相关文章:

相关推荐:

孝昭上官皇后简介

孝昭上官皇后简介

隆虑公主的儿子最后怎么死的

隆虑公主的儿子最后怎么死的

万贵妃最终是怎么死的

万贵妃最终是怎么死的

芈月与义渠王两个孩子的最终结局

芈月与义渠王两个孩子的最终结局

乾隆为什么不让嘉庆除和珅

乾隆为什么不让嘉庆除和珅