贾宝玉是曹雪芹的论断被破!贾宝玉的真实身份究竟是谁?

我们国家上下5000年历史悠久,大部分人在上学时期只能在课本中获得有限的历史知识,实际上,历史是一个广阔无边的海洋,里面蕴含着无限的故事和奇闻异事。今天,我为大家准备了一些关于贾宝玉是曹雪芹的论断被破!贾宝玉的真实身份究竟是谁?的历史内容,来探索这个海洋中的一部分历史。

胡适认为红楼梦是江宁曹雪芹的自叙传,于是便有了“贾宝玉是曹雪芹”的论断。那么,贾宝玉真的是江宁曹孙?

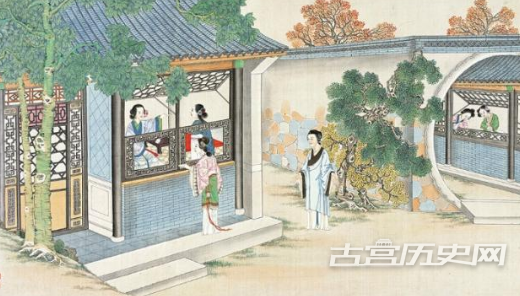

见红楼梦第二十二回。……贾环便觉得没趣。且又听太监说:“三爷说的这个不通,娘娘也没猜,叫我带回问三爷是个什么。”众人听了,都来看他作的什么,写道是:大哥有角只八个,二哥有角只两根。大哥只在床上坐,二哥爱在房上蹲。【庚辰双行夹批:可发一笑,真环哥之谜。诸卿勿笑,难为了作者摹拟。】众人看了,大发一笑。贾环只得告诉太监说:“一个枕头,一个兽头。”【庚辰双行夹批:亏他好才情,怎么想来?】太监记了,领茶而去。

薛宝钗生日那天,众人互出灯谜取乐。贾环也出了个灯谜,结果元春娘娘没猜出,便派太监来打听谜底是什么?显然,这个谜底脂砚斋表示已经知道了。他意味深长地说:“诸卿勿笑,难为了作者摹拟”。

原来,那个有八个角的大哥,他是床上的枕头。而两个角的二哥,贾环解释说是个在房上蹲着的“兽头”。

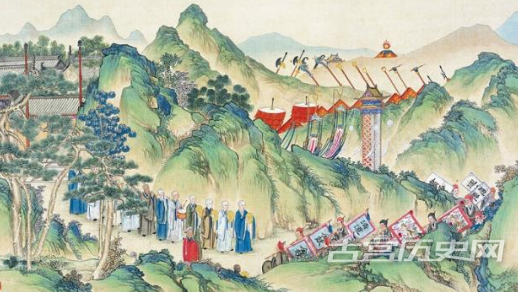

这个“兽头”,便是宫殿屋顶上的一排瓦质动物雕饰件。它有个正式名称叫“走兽”,或“小兽”。它只出现在高等级的建筑物上,一般采用三、五、七、九之类的单数。

其中,紫禁城太和殿的等级是全国最高的。所以太和殿的屋脊在九个走兽之外又多加一个“行什”,连同仙官共十一个。这十一个依次为骑着凤凰的仙官,他在檐角端头指路。后面是行龙、飞凤、行狮、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什。

所以贾环出的谜底,其实就是房顶的“走兽”。

但事情没完。因为贾环还说:“二哥有角只两根”,那么二哥到底是什么呢?原来二哥是排在第二位的走兽“行龙”。

现在大关键来了,脂砚斋竟强烈暗示:“难为了作者摹拟”。这句话看来大大有玄机,简直就是泄露天机了。那么红楼梦作者假托贾环之口,到底摹拟了啥呢?

如果细细一分析谁是二哥呢?显然这个二哥是贾宝玉!作者竟然借贾环之口,把贾宝玉摹拟成了屋脊上的龙头!直接点明贾宝玉是“龙头”,他是太子,未来的皇帝!

这是贾宝玉在书中被暗示为“清种”、“清人”、“龙种”之后的第四个称呼——“龙头”!作者强烈地向大家暗示贾宝玉真实身份:他根本就不是什么江宁曹孙,而是大清太子!这是一个讹传了百年的谬论。

且慢,事情还没完。因为还有更深层的含义,这个“二哥”暗射康熙的第二个儿子,他就是废太子胤礽!而那个三爷贾环,竟是康熙的第三个儿子胤祉!胤祉也是九子夺嫡事件的参与者,所以他理所当然地出现在了红楼梦里。

胤祉是一个非常博学的人,他在众皇子里表现极为突出,备受康熙喜爱。他主持编纂了《律历渊源》和《古今图书集成》两部大书。

在中秋的击鼓传花夜。贾赦曾大赞贾环写的诗:“这诗据我看甚是有骨气”。然后又拍着贾环的头笑道:“以后就这么做去,方是咱们的口气,将来这世袭的前程定跑不了你袭呢。”

这句话如今看来竟暗藏玄机了,居然是“将来有可能将皇位传给你”之意。由此可见,胤祉在九子夺嫡中,也是一个不可以被完全忽视的强劲竞争者。

雍正即位后,当年的九子夺嫡竞争者纷纷被清算,胤祉也难逃厄运。雍正以他与废太子胤礽向来亲睦为由,将他发配到马兰峪为康熙守陵。后又找了个借口削爵,将他幽禁于景山永安亭。 1732年7月10日,胤祉病逝在禁所。

胡适的《红楼梦考证》已黯然落幕,是该到了还原《红楼梦》真面目的时候了。否则将《红楼梦》著作权胡乱判给了江宁曹家这么久,我们内心愧对《红楼梦》真正的作者。

在本文中,我们已经介绍了贾宝玉是曹雪芹的论断被破!贾宝玉的真实身份究竟是谁?的相关内容。如果你想要钻研更多的历史相关内容,我们推荐你关注古宫历史网。在上面你可以找到详尽的历史知识和有趣的历史故事,让你更好地理解过去,开阔视野,以及深化你对历史的理解和认识。

相关文章:

相关推荐:

孝昭上官皇后简介

孝昭上官皇后简介

隆虑公主的儿子最后怎么死的

隆虑公主的儿子最后怎么死的

万贵妃最终是怎么死的

万贵妃最终是怎么死的

芈月与义渠王两个孩子的最终结局

芈月与义渠王两个孩子的最终结局

乾隆为什么不让嘉庆除和珅

乾隆为什么不让嘉庆除和珅